交通事故による骨挫傷の慰謝料とは?認定されうる後遺障害も解説

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。

私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。

皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

この記事の内容を動画で解説しております。

あわせてご視聴いただければと思います。

「交通事故により骨挫傷になった」

「骨挫傷が完治しなかった場合、どのような慰謝料を受け取れるか知りたい」

交通事故に遭い、骨挫傷と診断された方の中には、このような不安や悩みをお持ちの方もいると思います。

骨挫傷とは、骨折までは至らないものの、骨の内部が損傷を受け、出血や炎症が起きている状態のことをいいます。

交通事故によって骨挫傷となった場合には、傷害(入通院)慰謝料を受け取ることができるほか、後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料を受け取ることも可能です。

本記事では、交通事故によって骨挫傷になった場合の慰謝料の種類や算定方法をはじめ、後遺症として残った場合の対応方法についても解説します。

- 交通事故による強い衝撃が骨に加わることで、骨の内部が損壊したり内出血を起こしたりしている状態を「骨挫傷」という

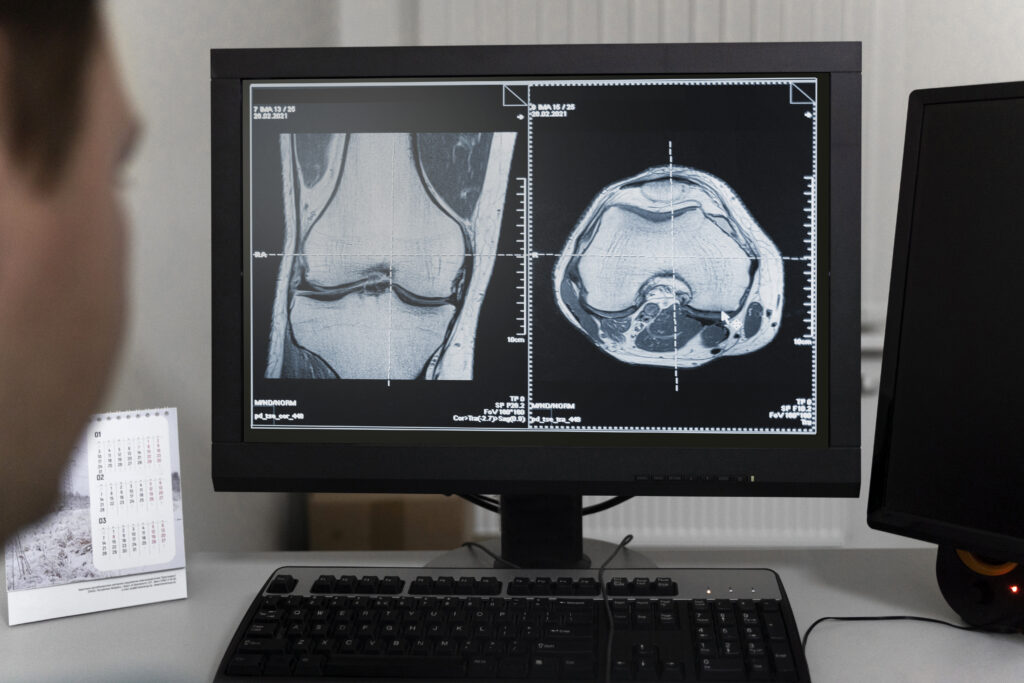

- 骨挫傷はレントゲン検査では判明しないことが多いため、MRI検査を受ける必要がある

- 交通事故による骨挫傷では、傷害(入通院)慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を受け取れる可能性がある

1.交通事故による骨挫傷とは

骨挫傷は、交通事故やスポーツなどが原因で、骨の外部から強い衝撃が加わることによって起こります。

交通事故による骨挫傷は、追突されてダッシュボードなど車内の固い部分に体をぶつけたり、自転車の運転者や歩行者が車に衝突して転倒し地面に打ち付けられたりといった形で強い衝撃を受けた場合にみられることがあります。

骨挫傷は、骨自体が折れてしまう場合とは異なり、骨の表面の固い部分には損傷がなく内部のみが損傷を受けた状態を指します。

いわば、骨が内出血を起こした状態であるため、レントゲン検査やCT検査では異常を確認することができず、MRI検査を受けないと判明しないことも多いです。

(1)主な症状

骨挫傷は、骨折までは至らないため、骨の形が大きく変わることはほとんどありません。

しかし、骨挫傷が起こると、骨の内部に損傷が生じているため、受傷患部が強く痛むほか、内出血を伴うためにむくみや腫れ、熱感などが現れることもあります。

軽症であれば数週間程度で完治することが多いものの、重症の場合には数か月以上の治療を要するケースもあるため、異常を感じたら速やかに病院を受診しましょう。

(2)認定されうる後遺障害等級

治療を6か月以上にわたって継続したものの、症状固定となり、痛みが残存した場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。

症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続した後に症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態をいい、その際に残った症状を後遺症といいます。

痛みについては、後遺障害等級認定申請では「神経症状」があるものとされます。

神経症状については、以下のような等級認定を受けられる可能性があります。

| 後遺障害等級 | 認定基準 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号と14級9号の違いは、症状の原因を医学的に証明可能か、医学的に証明はできず説明できる程度に留まるかという点です。

MRI検査などによる画像所見によって医学的に証明できる場合には12級13号が認定される可能性があります。

一方、画像所見によって証明することはできず、症状を医学的に説明・推定できるにとどまる場合には、14級9号が認定される可能性があります。

もっとも、骨挫傷は、基本的には時間の経過により治癒するものがほとんどです。

仮に症状が強く残存したとしても、症状固定には画像上の所見が残っていることはほとんどありません。

そのため、骨挫傷と診断された場合、後遺障害等級認定を受けること自体がかなり難しく、仮に認定を受けられたとしても14級9号の認定にとどまるケースがほとんどです。

なお、12級13号および14級9号の認定基準の詳細などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2.骨挫傷による慰謝料の種類と相場

骨挫傷による慰謝料には、傷害(入通院)慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。

- 傷害(入通院)慰謝料

- 後遺障害慰謝料

このうち、後遺障害慰謝料は後遺障害等級の認定を受けることによって受け取れる慰謝料です。

(1)傷害(入通院)慰謝料

傷害(入通院)慰謝料は、交通事故を原因として怪我を負ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。

入通院期間、または入通院した日数をもとにして、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算定基準のいずれかを用いて金額を算出します。

なお、これらの基準は、慰謝料だけでなく、休業損害や入院雑費などの損害項目についても違いが現れます。

自賠責基準は、交通事故被害者の損害について最低限の補償を行うことを目的としているため、最も低額な水準となります。

自賠責基準における慰謝料の金額は、以下の計算によって算出されます。

- 4,300円×対象日数

ここで用いる対象日数は、以下のうち日数が少ない方となります。

- 治療期間

- 治療に要した実日数×2

例えば、治療期間が3か月(90日)で、そのうち実際に治療に要した実日数が30日であった場合には、実日数×2の方が短いため、30日×2の60日が対象日数となります。

任意保険基準は保険会社が用いる基準であり、その詳細が非公開となっているものの、自賠責基準と同程度の水準にとどまることが多いです。

裁判所基準は過去の裁判例に基づく算定基準であり、自賠責基準よりも高額となる水準です。

裁判所基準では、入通院した期間に応じて慰謝料の金額が算定表という形で定められています。

裁判所によって用いる基準が少し異なることがありますが、よく使われている東京地方裁判所の基準では別表Ⅰ(骨折・脱臼等の比較的重傷の場合)、Ⅱ(打撲・捻挫等の比較的軽傷の場合)分かれた算定表が用いられています。

この算定表を用いる場合、通院が3か月のとき、別表Ⅰでは73万円、別表Ⅱでは53万円が目安の金額となります。

自賠責基準と裁判所基準の算定方法や詳細については、以下の記事も合わせてご参照ください。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。

認定される等級によって、金額の相場は以下のように定められています。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |

| 12級13号 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円(32万円) | 110万円 |

※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

このように、どの算定基準を用いるかによって、受け取ることができる金額が異なります。

特に加害者側の保険会社が示談金の提示を行う際に用いる任意保険基準は、自賠責基準と同程度の水準にとどまるため、保険会社の提案に安易に応じてしまうと、十分な慰謝料を獲得できない可能性があります。

そのため、保険会社の提案を鵜呑みにせず、金額に不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談して示談案の内容の確認を依頼するのがおすすめです。

3.適正な金額の慰謝料を受け取るためのポイント

交通事故によって負った怪我が後遺症として残った場合、後遺障害等級が認定されるケースがあります。

認定されることで受け取れる慰謝料もありますので、認定申請を行うこともあらかじめ視野に入れたうえで対応するようにしましょう。

交通事故によって骨挫傷となった場合に適正な金額の慰謝料を受け取るためのポイントは、以下のとおりです。

- 速やかに病院を受診する

- 弁護士に相談する

- 後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う

順にご説明します。

(1)速やかに病院を受診する

骨挫傷は完治することが多いものの、適切な治療を行わなければ後遺症となってしまうケースもあります。

そのため、事故直後から専門の医療機関を受診し、必要な治療を受けることが大切です。

また、骨挫傷は症状固定の時点ではMRIなどの画像所見に残らないこともあるので、後遺障害等級認定を申請する場合に備えて、事故直後からMRI検査などの必要な検査を受けておくことも重要です。

事故の程度や怪我の内容がそれほど重くない場合には、MRI検査まで行われることは少数ですが、外部から大きな衝撃が加わった場合などには骨挫傷を引き起こしているケースもあります。

レントゲン検査では所見が見られない場合でも、強い痛みを感じるときにはそのことを医師に伝えた上で、早期に必要な検査を受けるようにしましょう。

(2)弁護士に相談する

弁護士に相談することで、相手方との交渉や手続などをすべて一任できるメリットがあります。

交通事故問題への対応のなかでは、加害者側の保険会社とのやり取りや、必要に応じて後遺障害等級認定の申請など、その準備は多岐にわたります。

そこで、弁護士に依頼することで、適切な金額の慰謝料を受け取れるように交渉を一任できるほか、書類の準備や裁判所とのやり取りもすべて任せることができます。

特に事故初期に弁護士に相談することで、治療に関する注意点などについてアドバイスを受けることもできます。

交通事故の対応について弁護士に相談すべきタイミングやメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(3)後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う

骨挫傷により後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。

等級が認定されれば後遺障害慰謝料を受け取れるため、慰謝料の増額を期待できます。

また、弁護士にあらかじめ相談することで、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があるかどうかについて説明を受けることも可能です。

後遺障害等級の認定は、主治医が作成する後遺障害診断書の記載内容によって行われます。

そのため、書類に不備などがあれば、適切な等級に認定されない場合や等級非該当となってしまう場合もあります。

弁護士に相談・依頼することで、後遺障害診断書のチェックを受けることができるほか、申請手続を依頼することもできるため、等級認定を受けられる可能性を高めることができます。

後遺障害等級の認定申請の手続の概要や流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

また、後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントや注意点については、以下の記事も合わせてご参照ください。

まとめ

本記事では、交通事故によって骨挫傷を負った場合に認定されうる後遺障害等級や受け取ることができる慰謝料の相場などについて解説しました。

交通事故により骨挫傷となった場合は、専門知識や実務経験がなければ対応が難しいことも少なくなく、特に後遺障害等級の認定申請では、要点を抑えた書類作成などが重要となります。

事故直後には、病院を受診するとともにまずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士法人みずきは、これまで数多くの交通事故の問題を解決してきました。

経験豊富な弁護士が親身にお話を伺いますので、交通事故の被害に遭われた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

交通事故で

こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。

治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。

私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。

皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。