懲戒解雇を行う際に注意すべきポイントを弁護士が解説

この記事の内容を動画で解説しております。

あわせてご視聴いただければと思います。

「懲戒解雇を行えるのはどのような場合なのか」

「懲戒解雇を行う際の正式な手続きはどうやればよいのか」

懲戒解雇は、会社が労働者に対して行う懲戒処分のうちのひとつで、通常は最も重い処分にあたります。

労働者側からしても、仕事を失うというとても大きな不利益を受ける処分なので、懲戒解雇が認められるかどうか、その相当性や適法性等について争いになることも珍しくありません。

そのため、懲戒解雇を行う際には、後で無効になってしまうことがないように、法律上のルールに従い、不備のないように注意する必要があります。

この記事では、適切な懲戒解雇の手続など懲戒解雇に関して注意すべきポイントをご紹介します。

1.懲戒解雇について

そもそも懲戒解雇とは何なのか、どういった場合に懲戒解雇ができるのかを確認しましょう。

(1)懲戒解雇とは

懲戒解雇は、懲戒処分として行う解雇のことを言います。

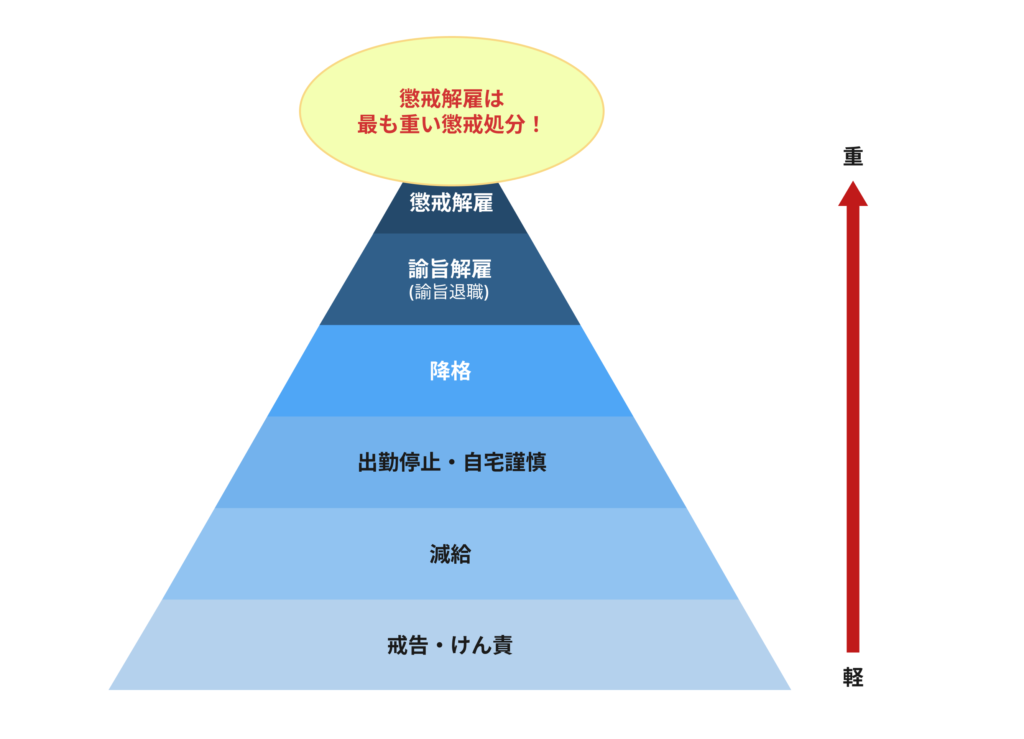

一般に懲戒処分の種類は大きく分けて6つあり、懲戒解雇はその中でも最も重い処分にあたります。

懲戒解雇されたという事実は、労働者にとって再就職の大きな障害ともなり、不利益性が非常に高いものとなります。会社によっては懲戒解雇の事実に重きを置かれ、転職・再就職が難しくなってしまうということもあります。

(2)懲戒解雇以外の解雇の種類

会社が労働者を解雇する手段には、懲戒解雇以外にもいくつかありますので、違いを見ていきましょう。

♯1 諭旨解雇(諭旨退職)

本来は懲戒解雇になり得る事情があるものの、本人に反省が見られる場合に、解雇事由に関し本人に説諭して解雇するもの(一定期間内に退職願の提出を促して、提出を受けてから解雇にする)で、懲戒解雇を若干軽減した懲戒処分になります。

会社によって内容は異なりますが、労働者が退職願の提出に応じた場合には自己都合退職として扱ったり、退職金が自己都合退職の場合と同等に支給されたりすることが多いです。

他方、懲戒解雇の場合には退職金は不支給と定めている会社も多く、諭旨解雇は懲戒解雇に比べれば幾分温情的といえます。

♯2 整理解雇

懲戒処分による解雇ではなく、経営不振などによる人員整理の必要性を理由に行われる解雇です。

いわゆるリストラというものです。

もっとも、経営不振が理由であったとしても、雇用契約は労働者の生活に密接に関連するため、簡単に解雇をすることはできません。

具体的には、4つの要件(人員削減の必要性・解雇回避の努力の履行・人選の合理性・解雇手続きの妥当性)を充たした場合のみ整理解雇が認められます。

♯3 普通解雇

懲戒解雇以外の解雇を普通解雇と言います。

そういう意味では、整理解雇も普通解雇の一種と言えます。

普通解雇は、懲戒事由に基づかずに雇用関係を一方的に終了させるものです。

例えば、能力不足や経歴詐称、協調性の欠如や懲戒解雇に至らない業務命令違反等がその理由となることが多いです。

普通解雇の場合には、懲戒としての処分ではないため、原則として30日間の解雇予告期間を設ける必要があります。

(3) 懲戒解雇になる原因や理由

懲戒解雇の対象になる行為には、一例として下記のようなものがあります。

もっとも、裁判で懲戒解雇の有効性が争われる場合、行為の悪質性と改善の見込みなどを総合して判断している傾向にあります。

そのため、悪質な行為であれば一度で懲戒解雇に相当しますが、非違行為の内容によっては複数回繰り返し指導や懲戒処分を行っていることを必要とされる場合もあります。

いくつか具体例を見ていきましょう。

・会社内での犯罪行為

・ハラスメント行為

・会社の業務命令に従わない

・勤務態度が悪い

・私生活上の問題行動

・無許可の副業

#1 会社内での犯罪

例えば、会社に対する横領や背任、窃盗、詐欺、社員に危害を加える行為(殺人・傷害・暴行など)です。

裁判所は、上記のように社内における犯罪については労働者に厳しい判断をする傾向にあります。会社に故意に損害を加える人をそのまま雇用しておくことは会社やほかの労働者の大きなリスクになるためです。

そのため、社内で前記犯罪を行うと即懲戒解雇をしたとしても有効と判断される可能性が高いです。

他方で、裁判所は社外における犯罪については慎重に判断する傾向にあります。

例えば休日に酔って喧嘩をしたような場合、傷害罪にはなりますが、そのことから即会社との雇用関係を解消すべきとは判断されません。

当該犯罪行為が会社や業務に大きな影響を与えるようなものに限り、懲戒解雇を正当とする傾向にあります。

そのため、社外で犯罪があったとしても、社内に大きな影響があると考えられなければ、即懲戒解雇という判断を下すことには慎重にならなければなりません。

#2 ハラスメント

パワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます)と言っても、その内容は多種多様です。

そのため、懲戒解雇に相当するか否かは、具体的な内容に即して判断する必要があります。

例えば、上司が部下に対して、その職位を利用して暴力で支配していた事例においては懲戒解雇が有効とされています(大阪地裁平成19年8月30日)。

他方で、「殺すぞ」等の発言など、単純な脅迫行為の場合には、懲戒解雇は相当性を欠くとされています。(東京地裁判決平成15年9月22日)。

どちらの事例も、裁判所は対象の行為が1回きりであった場合に懲戒解雇とすることについては認めておりません。

そのため、上記行為が懲戒解雇の対象となる場合とは、暴力行為や脅迫行為が度重なって行われているという場合に限られると考えられます。

セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」といいます)について、犯罪行為に該当する行為、特に会社内の他の従業員に対してこれが行われた場合には、懲戒解雇が相当とされる傾向にあります(大阪地裁判決平成12年4月28日等)。

具体的には、陰部に触れる、乳房を弄ぶ、無理やりキスをするなど(不同意性交や不同意わいせつに該当する犯罪行為)です。

このような事例の場合、同僚や部下が被害者であれば企業秩序が保てませんので、1回の行為であったとしても懲戒解雇が相当であると考えられます。

他方で、犯罪行為に該当するとまではいかない軽微なセクハラ(民法上の不法行為に該当する程度のセクハラ)について、一回のみの場合には原則として解雇できないと考えられています(東京地裁判決平成21年4月24日等)。

具体的には、立場を利用して性的関係を迫る行為、手・太もも・膝などを触る行為、手の甲や額にキスをする行為などです。

このような場合、処分としては降格や出勤停止等の懲戒処分が相当といえるでしょう。

これらの行為が複数回重なってはじめて、懲戒解雇の検討に入るのがよいでしょう。

#3 職務懈怠

無断欠勤、出勤不良、勤務成績不良、遅刻過多、職場離脱などがここに当てはまります。

例えば、プレス工場従業員が6カ月間に24回の遅刻と14回の欠勤を1回を除きすべて事前の届け出なしに行い、その間の上司の繰返しの注意や警告にもかかわらずかかる態度を継続したという事例において、同人に対する「正当な理由なく遅刻・早退または欠勤が重なったとき」という条項(就業規則)を適用しての懲戒解雇が有効とされています(横浜地裁判決昭和57年2月25日)。

また、編集業務から福利厚生部への配転後の業務過誤に対する各種懲戒処分の後、2カ月近くにわたって連続的に欠勤し、度重なる職場復帰命令にも従わなかった労働者を懲戒解雇にした事案について、懲戒解雇が有効とされています(東京地裁判決平成14年4月22日)。

いずれも、かなりの長期間かつ複数回の職務懈怠であり、会社側も可能な限りこの是正について努力をしていることが前提となります。

職務懈怠があったら放置せずに、その都度注意や指導を行っていくことで、最終的に懲戒解雇が有効と考えられます。

#4 業務命令違反

就業についての上司の指示・命令の違反がその典型です(時間外労働命令や休日労働命令も指示・命令に含まれます。また、出張命令・配転命令・出向命令の違反などもここに属します)。

懲戒解雇が許される場合とは、「違反行為がその性質および態様その他の事情に照らして重大な業務命令違反であって、使用者の企業秩序を現実に侵害する事態が発生しているか、あるいは、その現実的な危険性を有している」ことが必要とされます(東京地裁判決平成24年11月30日)。

そのため、通常の業務命令違反があったとしても、軽々に懲戒解雇が認められるわけではないので注意が必要です。

2.適切な懲戒解雇の手続について

懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重い処分です。

そのため、懲戒処分のルールにのっとり、しっかりと手続きを進める必要があります。

(1)問題行動を起こしている従業員を調査し、懲戒解雇になる対象か検討する

事実誤認に基づく懲戒処分は、言うまでもなく違法・無効となります。

そのため、会社としては、従業員がどのような行為を行ったのか、そしてその行為が懲戒解雇相当の違反行為であるかについて、客観的な資料から判断する必要があります。

具体的には、関係者からの聞き取りに加え、書類・メール・録音などで裏を取る必要があるでしょう。

(2)相手に弁明の機会を与える

懲戒処分(本記事でいうと懲戒解雇)をする際には、手続きの適正を確保するために、対象従業員に弁明の機会を与える必要があります。

具体的な事情を本人から聴取しないと、懲戒処分に該当するか否かの判断がつきません。

また、弁明の機会を与えずに会社が一方的に懲戒解雇を行った場合、適正手続きが行われなかった点をとらえて、懲戒解雇が違法・無効であると主張されるのを防ぐ意味もあります。

(3)対象行為の内容を踏まえて懲戒解雇通知書を作成し、本人に告知する

具体的な違反行為を認定できたら、当該内容を踏まえ、就業規則に規定してあるどの懲戒処分に相当するかを検討し、懲戒解雇が相当であることを確認します。

そして懲戒解雇の対象となった行為や、どの懲戒事由に該当したのかを、従業員が見てわかる程度に具体的に記載した通知書を作成し、本人へ交付します。

(4)失業保険の離職票などの手続きを行う

会社によるハローワークの手続きが遅れると、解雇された従業員がスムーズに失業保険を受給することができません。

そして、解雇された従業員との失業保険の受給をめぐるトラブルがきっかけとなって、より大きなトラブルに発展する可能性もあります。

そのため、会社は下記の手続きを確実に行う必要があります。

具体的には、①雇用被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すること、②ハローワークから離職票が送られてきたら解雇した従業員に郵送することの2点です。

3.懲戒解雇をする際の注意点

懲戒解雇をする際には以下の2点に注意する必要があります。

(1)労働契約法上の要件をみたしていない懲戒解雇は無効

労働契約法15条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、懲戒処分は無効とされています。

また、解雇についても同様の要件が課されています(労働契約法16条)。

すなわち、懲戒解雇をする場合には、上記要件(換言すれば、従業員の行為が解雇相当の行為であったのか)をみたす必要があり、要件充足性について客観的証拠に基づき判断出来る必要があります。

後に紛争化するリスクに備えて、従業員の問題行動や就業規則違反についての具体的な証拠や記録は証拠化して残しておく必要があるでしょう。

(2)不当解雇と判断された場合のリスク

上記労働契約法上の要件を充足せずに解雇を行ってしまうと、不当解雇となってしまいます。

解雇が不当だった場合、会社は解雇した従業員から以下のような請求をされる可能性があります。

#1 雇用契約上の権利を有する地位の確認請求

これは、解雇された従業員が未だ従業員として働き、これについて賃金をもらうことができる立場にあることを確認する請求です。

#2 解雇後の賃金請求

解雇後は、通常、従業員は会社に出勤することがないので、働いていない以上その分の賃金を支払う必要はありません。

しかし、解雇が無効である場合、労働者が勤務できなかった原因は会社にあることから、その期間の賃金を請求されることとなります。

#3 慰謝料請求

従業員が解雇により被った精神的苦痛についての賠償請求です。

いずれも、解雇により抑えられるはずだった人件費以上の請求をされることになり、これらが認められると会社にとって非常に大きな負担となってしまいます。

このようなトラブルにならないためにも、証拠による裏付けをしっかりと行い、解雇相当の行為であるかを判断した上で、懲戒解雇を行う必要があるといえるでしょう。

4.まとめ

本記事では、懲戒処分として行われる懲戒解雇について、どのような場合に認められるのか、適正な手続きはどのようなものか、そして不当な解雇とされた場合のリスクについて説明しました。

懲戒解雇は、労働者にとって非常に大きな不利益を被る処分であるため、その有効性を争ってくる可能性も他の懲戒処分に比べてとても高いです。

そのため、懲戒解雇を行う場合には、上記を参考にしつつ、可能であれば専門家である弁護士に相談していただくのがよろしいと思います。

事前に予防策を打つことで、後の訴訟等のトラブルに発展することを回避しましょう。

関連記事